FSAM[CGO'16]

Sparse Flow-Sensitive Pointer Analysis for Multithreaded Programs

1. 概要

FSAMのゴール

マルチスレッドプログラムを対象としたFlow-sensitiveなポインタ解析

(Flow-Sensitive pointer Analysis for Multithreaded C programs)

困難

- 無数にあるスレッドインターリーブの扱い

-

並列実行されうるコード部分の算出 in C

- pthreadを用いた同期処理には豊富な表現力がある

- → 正確な解析が困難

- 大規模マルチスレッドプログラムを解析するためのスケーラビリティ

解決策

上記の困難を解決するため,以下の解析アルゴリズムを提案:-

May-Happen-in-Parallel(MHP)解析 in C

- 目的: 並列実行されうるコード部分の算出

- 扱う命令: スレッドの作成/合流(fork/join)

- 精度: Flow-, Context-sensitive

-

Lock解析

-

目的: 他スレッドから干渉されないコード領域の算出

- 考慮すべきスレッドインターリーブを減らせる

- 扱う命令: mutexロックの獲得/解放(lock/unlock)

- 精度: Flow- Context-sensitive

-

目的: 他スレッドから干渉されないコード領域の算出

-

Sparse解析

- 目的: 解析に必要な命令のみ訪問し,解析効率を向上

結果

-

既存手法と比較して

- 解析時間: x12減少

- メモリ使用量: x28減少

-

10万行を超える検体に対してスケール

- 既存手法ではタイムアウト

2. 準備

ポインタ解析

ポインタpがどのオブジェクトを指しうるかを解析

pは何を指す?

1

2

3

4

5

6

int *p, x, y;

p = &x;

...

p = &y;

...

*p;

Flow-insensitive (Compositional style)

プログラムポイントを区別せず,コード全体に対して1つの結果を求める

例:p points-to { x, y }

1

2

3

4

5

6

int *p, x, y;

p = &x;

...

p = &y;

...

*p;

Flow-sensitive (Transitional style)

プログラムポイント毎に結果を求める

例:L.6: p points-to { y }

1

2

3

4

5

6

int *p, x, y;

p = &x;

...

p = &y;

...

*p;

Value-Flowグラフ (Sparse解析)

Def-use chain情報を元に Def → Use へとエッジを貼ったグラフ

Value-Flowグラフを辿ることで,Sparse解析が可能になる.

pに関するvalue-flowグラフ

1

2

3

4

5

6

int *p, x, y;

p = &x;

...

p = &y;

...

*p;

Sparse解析の流れ

-

事前解析(pre-analysis): 高速だが精度の低い解析

- e.g., Flow-insensitiveなポインタ解析

- Value-Flowグラフの構築: 事前解析の結果よりdef-use chainを求め,グラフを構築

-

Sparse解析: Value-Flowグラフ上でより精度の高い解析を実行

- e.g., Flow-sensitiveなポインタ解析

1

2

3

4

5

6

int *p, x, y;

p = &x;

...

p = &y;

...

*p;

Step.1: Flow-insensitiveなポインタ解析

p points-to { x, y }

Step.2: Value-Flowグラフの構築

Step.3: Flow-sensitiveなポインタ解析 on Value-Flowグラフ

p points-to { y }

Motivating Example: マルチスレッドプログラムのポインタ解析

マルチスレッドプログラムに対してSparse解析を行う際,同期処理(fork/join, lock/unlock)の扱いが鍵となる.

1 : int *p, a, b, c, d, e;

2 :

3 : // Thread t0

4 : void main() {

5 : p = &a;

6 : fork(t1, foo);

7 : lock(m);

8 : p = &b;

9 : p = &c;

10: unlock(m);

11: join(t1);

12: *p;

13: }14: // Thread t1

15: void foo() {

16: lock(m);

17: p = &d;

18: p = &e;

19: unlock(m);

20: }

次節では,fork/join, lock/unlockを考慮したValue-Flowグラフ作成アルゴリズムを見ていく.

3. FSAM Approach

FSAMは,Sparse解析の手順に従って解析を行う.

マルチスレッドプログラムを解析する際のポイントは同期処理(fork/join, lock/unlock)の扱いである.

- 事前解析: Flow-insensitive Andersen's pointer analysis

-

Value-Flowグラフの構築

- スレッドのモデル化

- fork/joinを考慮したエッジの追加

- lock/unlockを考慮したエッジの削除

- Sparse解析: Flow-sensitiveポインタ解析 on Value-Flowグラフ

3.1 Static Thread Model

スレッドの作成/合流(fork/join)を考慮するため,モデル化を行う.

行うモデル化は以下:- スレッドのモデル化: スレッド $t$ をどう表現するか

- fork/joinのモデル化: スレッド間のfork/joinをどう表現するか

Abstract Threads

スレッドの抽象化 $t$ はcontext-sensitive fork sitesで表現・区別される.

$t: (c : \text{call-stack}, fk : \text{fork site})$

t0, t1, t2のモデル化

1: // Thread t0

2: void main() {

3: fork(t1, foo);

4: ...

5: join(t1);

6: }7 : // Thread t1

8 : void foo() {

9 : fork(t2, bar);

10: ...

11: join(t2);

12: }13: // Thread t2

14: void bar() {

15: ...

16: }-

t0: ([], null)- mainスレッドのみ,fork siteがない

-

t1: ([], L.3) -

t2: ([L.3], L.9)

Fork/Joinのモデル化

fork/joinは2スレッド間の関係として表現される.

$t \Longrightarrow^{(c, fk)} t'$: コンテクスト$(c, fk)$において,スレッド $t$ が新たなスレッド $t'$ を作成

$t \Longleftarrow^{(c, jn)} t'$ : コンテクスト$(c, jn)$において,スレッド $t'$ がスレッド $t$ へと合流

この関係は推移律を満たす(後述).

例: スレッドt0, t1, t2間のfork/join関係

1: // Thread t0

2: void main() {

3: fork(t1, foo);

4: ...

5: join(t1);

6: }7 : // Thread t1

8 : void foo() {

9 : fork(t2, bar);

10: ...

11: join(t2);

12: }13: // Thread t2

14: void bar() {

15: ...

16: }-

t0 ([], L.3) → t1 -

t1 ([L.3], L.9) → t2 -

t0 ([], L.3) → t2- 上記2つのfork関係による推移律より

-

t0 ([], L.5) ← t1 -

t1 ([L.3], L.11) ← t2 -

t0 ([], L.5) ← t2- 上記2つのjoin関係による推移律より

Siblingスレッド

以下の条件が成り立つ場合,2スレッドをSiblingスレッド $t \bowtie t'$ と定義する:- 2スレッドは同じ親スレッド $t$ を持つ

- 2スレッドのcontext$(c, fk)$が異なる (= 異なる2スレッド)

t1, t2

1: // Thread t0

2: void main() {

3: fork(t1, foo);

4: fork(t2, bar);

5: ...

6: join(t1);

7: join(t2);

8: }9 : // Thread t1

10: void foo() {

11: ...

12: }13: // Thread t1

14: void bar() {

15: ...

16: }

また,Siblingスレッド $t \bowtie t'$ に対して,$t$が合流(join)した後$t'$が生成(fork)される場合,Happens-Before(HB)関係 $t > t'$ が成り立つ.

例:t1 > t2

1: // Thread t0

2: void main() {

3: fork(t1, foo);

4: join(t1);

5: ...

6: fork(t2, bar);

7: join(t2);

8: }9 : // Thread t1

10: void foo() {

11: ...

12: }13: // Thread t1

14: void bar() {

15: ...

16: }

まとめ

スレッドやfork/joinの抽象化により,スレッド間の関係(親子関係,HB関係)が求まる.

以下では,これらの関係を元にValue-Flowグラフを構築していく.

3.2 Thread-Oblivious Def-Useの算出

スレッド間の関係を用いてfork/join命令の前後にあるDef-Useを求める.

複数スレッドを直列化(Thread-Oblivious)して得られるDef-Useは以下の3パターン:-

fork(t1, foo)を関数呼び出しfoo()と解釈して得られるDef-Use -

fork(t1, foo)の前後にあるDef-Use -

スレッド

t1内のDefとjoin(t1)以降のUseで形成されるDef-Use

1 : int *p, a, b, c, d, e;

2 :

3 : // Thread t0

4 : void main() {

5 : p = &a;

6 : fork(t1, foo);

7 : lock(m);

8 : p = &b;

9 : p = &c;

10: unlock(m);

11: join(t1);

12: *p;

13: }14: // Thread t1

15: void foo() {

16: lock(m);

17: p = &d;

18: p = &e;

19: unlock(m);

20: }

fork(t1, foo)を関数呼び出しfoo()と解釈して得られるDef-Use

fork(t1, foo)前後にあるDef-Use (fallthroughエッジ)

t1内のDefとjoin(t1)以降のUseで形成されるDef-Use

今節ではfork/join前後で形成されるDef-Useエッジを作成した.

次節ではより細かいinterleaveを考慮したエッジを作成する.

3.3 Thread-Aware Def-Useの算出

Interleaveを考慮した(Thread-aware) Def-Useエッジを求める.

Thread-aware Def-Useエッジを求める3 Step:- Interleaving解析 (May-Happen-in-Parallel解析): 並列実行される命令列を求める

- Value-Flow解析: interleaveを考慮したDef-Useエッジを張る

- Lock解析: lock/unlockを考慮して,余分なDef-Useエッジを削除

3.3.1 Interleaving解析

並列実行される (May-Happen-in-Parallel(MHP)関係にある) 命令列を求める.

アルゴリズム

制御フロー(CFG + fork/join関係)に沿った,データフロー解析:- 方向: 前向き

-

Domain: スレッドの集合

- 収集する情報: 並列実行されるスレッド

- Transfer functions: 以下の具体例で説明

1: // Thread t0

2: void main() {

3: s1;

4: fork(t1, foo);

5: s2;

6: join(t1);

7: s3;

8: }9 : // Thread t1

10: void foo() {

11: s4;

12: }

CFG + fork/join関係

意味: 並列実行されるスレッドなし

$ t \Longrightarrow t' $:

-

$ OUT_t = IN_t \cup \{t'\} $

- $ IN_{t'} = IN_t \cup \{t\} $

例: t0: fork(t1, foo)

- $ IN_{s2} = \{ \} \cup \{ t1 \} $

- $ IN_{s4} = \{ \} \cup \{ t0 \} $

$ t \Longleftarrow t' $

- $ OUT_t = IN_t \setminus \{ t' \} $

例: t0: join(t1)

- $ OUT_{join(t1)} = \{ t1 \} \setminus \{ t1 \} = \phi $

3.3.2 Value-Flow解析

MHP関係を用いて,Value-Flowグラフにinterleaveを考慮したDef-Useエッジを追加する.

以下の条件に合致するノード間にDef-Useエッジを追加する:- 2命令が同じ変数へのアクセス命令であり,少なくとも片方が定義

- 2命令が並列実行されうる

例: Motivating Example

作成途中のValue-Flowグラフ

Interleaving解析の結果

p = &b, p = &c } ⇄ { p = &d, p = &e } というエッジが張られる.

Interleaveによるエッジを追加

しかし,実はこのValue-Flowグラフには余計なエッジが含まれている.

p = &b → { p = &d, p = &e }

p = &d → { p = &b, p = &c }

p = &c ⇆ p = &e

計6本

冗長なエッジを削除するため,mutexロックの確保/解放(lock/unlock)を解析する.

3.3.3 Lock解析

mutexロックで保護された命令列はアトミック(他スレッドから非干渉)である性質を考慮し,冗長なDef-Useエッジを削除する.

mutexロックで保護された命令列は,以下の3つで定義される:-

Lock-Release Span $sp_m$:

lock(m)からunlock(m)までの範囲 - Span Head $HD(sp_m, o)$: $sp_m$の先頭時点のオブジェクト$o$にアクセスする命令の集合

- Span Tail $TL(sp_m, o)$: $sp_m$の末尾時点のオブジェクト$o$を定義する命令の集合

3つの定義を用いて,$sp_m$内の命令列を1つのノードとして見なし,

- どの変数を使用($HD(sp_m, o)$)し,

- どの変数を定義($TL(sp_m, o)$)するか

Lock-Release Span

目的: lock(m)からunlock(m)までの命令列

性質: context-sensitiveなスレッド$t: (c, fk)$で解析

→ context-sensitive

Span Head

目的: Spanの先頭時点のオブジェクトにアクセスする命令の集合

例:p = &b; in t0含まれない例:

p = &c; in t0∵ 先頭時点の

pにはアクセスしないため

Span Tail

目的: Spanの末尾時点のオブジェクトを定義する命令の集合

例:p = &c; in t0含まれない例:

p = &b; in t0∵ 末尾時点では上書きされ,到達しないため

冗長なDef-Useエッジ

以下の条件が成立する場合,Def-Useエッジが冗長:- 同じmutexロックで保護されている and

-

どちらかが成り立つ:

- DefがSpan Tailに含まれない or

- UseがSpan Headに含まれない

定義が末尾に到達しないDef or 先頭で使用しないUseによるDef-Useエッジを冗長として削除する.

-

p = &b→{ p = &d, p = &e }- ∵

p = &b$\notin$TL(p) in t0

- ∵

-

p = &d→{ p = &b, p = &c }- ∵

p = &d$\notin$TL(p) in t1

- ∵

-

p = &c→p = &e- ∵

p = e$\notin$HD(p) in t1

- ∵

-

p = &e→p = &c- ∵

p = &c$\notin$HD(p) in t0

- ∵

TL(p) → HD(p):

-

p = &c→p = &d -

p = &e→p = &b

3.3 Thread-Aware Def-Useの算出 まとめ

(再掲) Thread-aware Def-Useエッジを求める3 Step:- Interleaving解析 (May-Happen-in-Parallel解析): 並列実行される命令列を求める

- Value-Flow解析: interleaveを考慮したDef-Useエッジを張る

- Lock解析: lock/unlockを考慮して,余分なDef-Useエッジを削除

3.4 Sparse解析

求まったValue-Flowグラフ上で,Flow-sensitiveなポインタ解析を行う.

アルゴリズムはsequentialプログラムに対するものと同じ.

4. 評価

- 実験環境: 2.70GHz Intel Xeon Quad Core CPU, 64GB memory, Ubuntu Linux

- 実装: LLVM-3.5ベース, Andersenのポインタ解析(事前解析)

-

比較研究: 既存研究を組み合わせたNonSpase解析の再現実装

- RR[PLDI'99]: Cilk(並列計算用の拡張C)を対象としたFlow-sensitiveなポインタ解析

- PCG[POPL'11]: MHP解析 for pthread

- 自作した理由: C言語,pthread対応のFlow-sensitiveなポインタ解析がないため

- 検体: 10個のCプログラム

| Benchmark | LOC |

|---|---|

| word_count | 6330 |

| kmeans | 6008 |

| radiosity | 12781 |

| automount | 13170 |

| ferret | 15735 |

| bodytrack | 19063 |

| httpd_server | 52616 |

| mt_daapd | 57102 |

| raytrace | 86373 |

| x264 | 113481 |

- RQ.1: 既存研究(NonSparse)と比較し,FSAMの解析時間・メモリ使用量はどの程度か?

-

RQ.2: FSAMが提案する3つの解析アルゴリズムは解析時間にどう影響するか?

- Interleaving解析: 既存研究PCG[POPL'11]と比較

- Value-Flow解析: 解析あり と なし を比較

- Lock解析: 解析あり と なし を比較

実験1 FSAM vs. NonSparse(RR + PCG)

| Program | Time(s) | Memory(MB) | ||

|---|---|---|---|---|

| FSAM | NonSparse | FSAM | NonSparse | |

| word_count | 3.04 | 17.40 | 13.79 | 53.76 |

| kmeans | 2.50 | 18.19 | 18.27 | 53.19 |

| radiosity | 6.77 | 29.29 | 38.65 | 95.00 |

| automount | 8.66 | 83.82 | 27.56 | 364.67 |

| ferret | 13.49 | 87.10 | 52.14 | 934.57 |

| bodytrack | 128.80 | 2809.89 | 313.66 | 12410.16 |

| httpd_server | 191.22 | 2079.43 | 55.78 | 6578.46 |

| mt_daapd | 90.67 | 2667.55 | 37.92 | 3403.26 |

| raytrace | 284.61 | OOT | 135.06 | OOT |

| x264 | 531.55 | OOT | 129.58 | OOT |

| Ave. | 12x faster | 28x less | ||

まとめ: 10万行程度のCプログラムに対して,効率よく解析可能

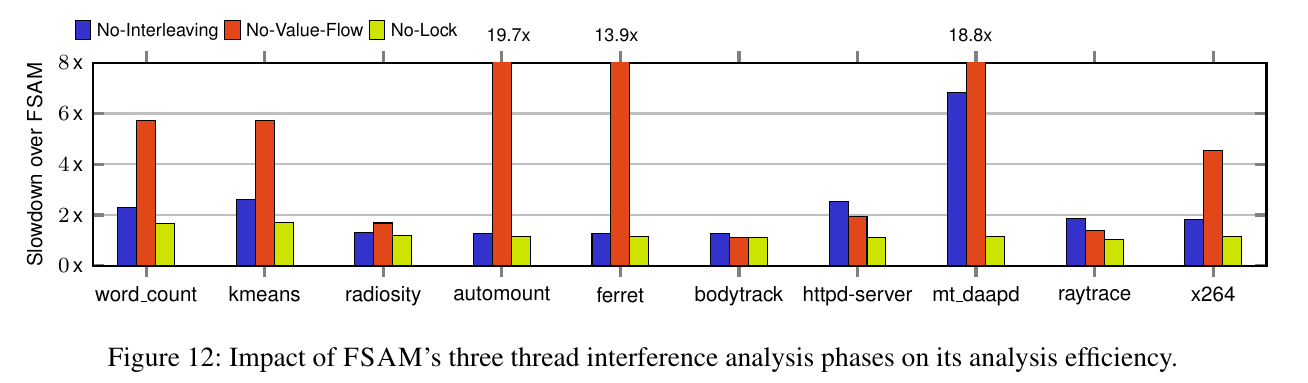

実験2: FSAMが提案する3つの解析による影響

- No-Interleaving(MHP解析): 既存手法PCGによるMHP解析で代替

-

No-Value-Flow: Value-Flowを考慮せず,エッジを張る

- 本来はDef-Use関係にないノード間にもエッジが張られてしまう

- No-Lock: mutexロックを考慮せず,冗長なDef-Useエッジが含まれる

- No-Interleaving: 既存手法と比較し,fork/joinを適切に対処し,正確なMHP関係が求められる

- No-Value-Flow: Def-Use関係にあるノード間にのみエッジを張ることで,大部分のインターリーブを削減できる

- No-Lock: mutexロックを考慮し,冗長なインターリーブを削減できる

6. まとめ

-

目的: マルチスレッドプログラムを対象としたFlow-sensitiveなポインタ解析

- Flow-Sensitive pointer Analysis for Multithreaded C programs

-

マルチスレッドプログラムに対応したValue-Flowグラフを作る3つのアルゴリズム:

- Interleaving解析(MHP解析): 並列実行される命令列を特定

- Value-Flow解析: MHP関係にある and Def-Use関係にあるノード間にエッジ追加

- Lock解析: mutexロックを考慮し,冗長なエッジを削除

-

結果

-

既存手法と比較して

- 解析時間: x12 faster

- メモリ使用量: x28 less

- 10万行を超える検体に対してスケール

-

既存手法と比較して

7. 提案手法との関連

提案手法の目的: メモリ保護 + 並行バグ検知提案手法の流れ:

- 静的Def-Use解析: 合法なDef-Use関係を計算

- 保護プログラムの計装: 実行時のDef-Use関係を監視するチェックコードを挿入

- 実行時チェック: 実行時に違法なDef-Useを検知

-

利用する解析結果1: Value-Flowグラフ for Multithreaded Programs

- SoundなValue-Flowグラフ上で,Reaching Definitions解析を行い,合法なDef-Use関係を得る

- SVFフレームワーク上に実装されており,Field-sensitivityもある

-

利用する解析結果2: MHP解析 + Lock解析

-

データレースの関係にあるDef-Useを以下の条件より判定:

- 2命令がMHP関係にある

- 同一のロックで保護されていない

-

データレースであるDef-Useを非合法として扱い,実行時にはデータレース検知も行う

- データレースの誤検知が多くなる恐れあり

-

データレースの関係にあるDef-Useを以下の条件より判定:

Q&A

Q. なぜスレッドモデルにcall-stackが必要?

A. スレッドを正確に区別したいため

1 : // Thread t0

2 : void main() {

3 : foo(); // create t1

4 : foo(); // create t2

5 : }

6 :

7 : void foo() {

8 : fork(t);

9 : join(t);

10: }同じfork-siteだが,2つのスレッドを区別:

-

t1: ([L.3], L.8) -

t2: ([L.4], L.8)

Q. forループ内のforkはどう扱う?

A. スレッドにMulti-Forkedである情報を持たせ,そのスレッド内にある命令列は全てMHP関係にあると判定

0: // Thread t0

1: void main() {

2: for (int i = 0; i < 8; i++)

3: fork(t[i], foo);

4:

5: for (int i = 0; i < 8; i++)

6: join(t[i]);

7: }8 : // Thread t[i] (Multi-Forked)

9 : void foo() {

10: p = &x;

11: p = &y;

12: }スレッドモデル: LLVM SCEV(ScalarEvolutionAliasAnalysis)により,固定数スレッドに対して,正確にfork/joinを算出

MHP関係: スレッドt[i]内のコードは全て相互にMHP関係

(Interleave解析において,並列実行されるスレッドに自身のスレッドt[i]を加えたと解釈しても良い)

- L.10 || L.10

- L.10 || L.11

- L.11 || L.11

Value-Flowグラフ

Q. 多段fork/joinの扱い

A. 多段fork/joinを考慮したスレッド間の関係を用いて,MHP関係にあるスレッドを収集

t0のfork関係:

t0$\Longrightarrow$t1-

t0$\Longrightarrow$t2-

t1$\Longrightarrow$t2との推移律より

-

t1のfork関係:

t1$\Longrightarrow$t2